| Stadtlengsfeld hat eine über 400 jährige jüdische Geschichte. Die ersten Juden kamen wohl um 1500 nach Stadtlengsfeld, nachdem sie aus der benachbarten Grafschaft Henneberg ausgewiesen wurden. Warum ausgerechnet nach Stadtlengsfeld? Der Ort hatte eine Stadtmauer, die mehr Schutz gewährte. Es gab Wochen- und Jahrmärkte, was für die Handelstätigkeit der Juden von Vorteil war. Die Freiherren von Boineburg besaßen als solche das Privileg, in ihrer Herrschaft Schutzjuden aufnehmen zu dürfen. Der Status als Schutzjuden bewahrte sie vor Willkür und Übergriffen, denn sie bezahlten diesen Schutz mit einer Schutzgeldsteuer und anderen Sonderabgaben an die Boineburgs. Den Freiherren waren diese Einnahmen willkommen, mussten sie sich doch öfter gegen ihre übermächtigen Nachbarn auch gerichtlich auseinandersetzen. Das kostete Geld. | ||

|

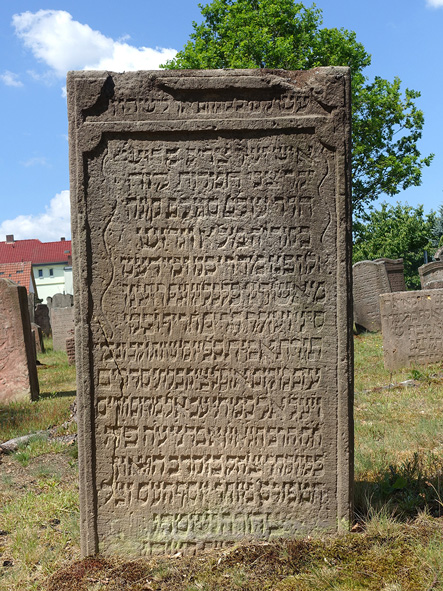

Noch sichtbare Zeugnisse von der Ansiedlung der Juden im 16. Jahrhundert sind kaum noch sichtbar. Nur der Anblick der ältesten Grabsteine des jüdischen Friedhofes vermitteln einen Eindruck von der langen Geschichte der jüdischen Gemeinde im Ort. Der Friedhof wurde wohl schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts angelegt. Damals kaufte die jüdische Gemeinde ein Stück Land am heutige Roten Graben. Andere Dokumente lassen den Rückschluss zu, dass es eine Synagoge und ein Tauchbad (Mikwe) gegeben hat (vgl. Rolf Leimbach: Spuren der israelitischen Gemeinde von Stadtlengsfeld, Lengsfelder Geschichten XIII). |

Gesamtansicht des jüdischen Friedhofes im Roten Graben |

Teilansicht des jüdischen Friedhofes |

|

Ursprünglich war der Zuzug von Juden im Boineburgschen Besitz auf acht Familien begrenzt. Aber was sagt das schon über die tatsächliche jüdische Einwohnerzahl aus? Diese acht Familien nennen nur die Familienoberhäupter und Wittwen, die Ehefrauen und die Kinder unter 13 Jahren wurden namentlich gar nicht erfasst. Während in vielen anderen Herrschaftsgebieten um das Niederlassungsrecht nachsuchende Juden ein Eigenkapital von 300 bis 500 Talern oder Gulden nachweisen mussten, schien das die Freiherren von Boineburg und Müller nicht zu kümmern. Das belegen Schutzgeldlisten. Der starke Zuzug jüdischer Menschen führte zu einer Belästigung der christlichen Einwohner durch hausierende und bettelnde Juden. Erst nach Protesten der Gemeindevorsteher geboten die Boineburgs dem ungehemmten Zuzug der Juden Einhalt. Dennoch tat das der weiteren Einwanderung jüdischer Menschen keinen keinen Abbruch. Verlässliche Zahlen über die Anzahl der jüdischen Menschen in der Frühzeit der jüdischen Gemeinde aber sind kaum zu gewinnen. Hier ist man auf Schätzungen angewiesen. Eine Vermögenserfassung der in der Freiherrlichen Stadt Lengsfeld lebenden Juden 1731 zählt 29 Personen. Zählt man Ehefrauen und Kinder über 13 Jahre dazu sind es schon 60 Juden. 1773 wurde das Vermögen von 55 jüdischen Familien erfasst. Wieder sind Ehefrauen und Kinder nicht aufgeführt. Der Höhepunkt wird um 1800 erreicht. Die jüdische Gemeinde in Stadtlengsfeld umfasst etwa 800 Mitglieder. Das waren fast 40% der Gesamtbevölkerung. Das Leben in der jüdischen Gemeinde regelten Judenordnungen. Sie wurden von den Freiherren von Boineburg und von Müller in Zusammenarbeit mit den Vorstehern und Rabbinern der jüdischen Gemeinde abgefasst. Fragmente solcher Judenordnungen liegen aus den Jahren 1737, 1739, 1764 und 1765 vor. Sie regelten z. B. den Ablauf und die Ordnung der Gottesdienste in der Synagoge, die Menge des Kaufes von Fleisch geschächteter Tiere, Vorschriften bei der Eistellung von Knechten und Mägden in jüdischen Familien, die Versorgung mittelloser Juden mit einer täglichen warmen Mahlzeit, die Dauer des Vorsteheramtes und auch die Entrichtung von Steuern und Abgaben innerhalb der jüdischen Gemeinde. |

||

| Stadtlengsfeld war längst zu Zentrum des jüdischen Lebens im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach geworden. So war es nur folgerichtig, dass hier 1824 das Landrabbinat eingerichtet wurde. Der erste Landrabbiner war Isaac Joseph Kugelmann Heß. Er ging erste Schritte zur Gleichstellung der Juden zusammen mit Dr. Christian Schreiber, der Pfarrer der evangelischen Kirche in Stadtlengsfeld und Superintendent war. 1827 starb Isaac Kugelmann Heß. Sein Grab ist auf dem jüdischen Friedhof erhalten. |

Ehemaliger Wohn- und Amtssitz des Landrabbiners Isaac Josef Kugelmann Heß am Frauenberg

|

Grab des Landrabbiners Isaac Kugelmann Heß auf dem jüdischen Friedhof |

| Nachfolger wird sein Sohn Dr. Mendel Heß. Er setzte sich kompromisslos für die rechtliche Gleichstellung der Juden ein. Seinem Einfluss war es z. B. zu verdanken, dass Ehen zwischen Christen und Juden nun möglich wurden. Jüdische Gottesdienste sollten in deutscher Sprache abgehalten werden. Das traf auf heftigen Widerstand großer Teile der jüdischen Bevölkerung. Ihr Gott verstünde kein Deutsch. Sie übten auch heftige Kritik, als er 1846 seinen Wohn- und Rabbinatssitz nach Eisenach verlegte. Doch die Anpassung der Juden an die mehrheitlich christliche Gesellschaft zeigte sich auch in Stadtlengsfeld auf vielen Gebieten. Etwa ab 1840 sind auf dem jüdischen Friedhof die Inschriften der Grabmale in Hebräisch und in deutscher Sprache abgefasst. Die jüdische Gemeinde entsandt ihre Vertreter in den Gemeinderat der Stadt. Juden wurden Vereinsvorsitzende. Die christliche und jüdische Schule vereinigten sich 1850 zur vereinigten Bürgerschule. Kinder aller Religionen wurden durch Lehrer aller Religionen gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Damit schrieb Stadtlengsfeld Schulgeschichte. |

Grab des Dr. Moritz Rehfeld mit hebräischen und deutschen Schriftzeichen |

Siegel der vereinigten Bürgerschule um 1860 |

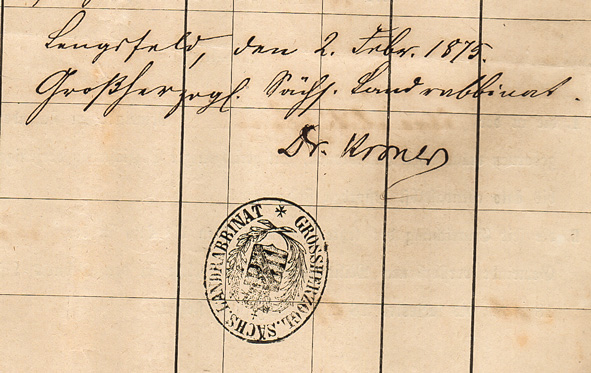

| Nachfolger wurde 1872 Dr. Theodor Kroner. Mit ihm kehrte der Wohn- und Amtssitz eines Landesrabbiners wieder nach Stadtlengsfeld zurück. 1878 verlor Dr. Kroner wie viele andere Einwohner durch einen Großbrand seine gesamte Habe. Er verließ 1883 Stadtlengsfeld und wurde Rabbiner in Erfurt. |

Siegel des Landrabbiners Dr. Kroner |

|

| Als Nachfolger kam im gleiche Jahr Dr. Moses Salzer nach Stadtlengsfeld. Er übte auch mehrere Jahre den Vorsitz des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands aus. Er starb überraschend 1902 an den Folgen eines Herzschlages. Die Stadt hatte wohl seit vielen Jahrzehnten ein solches Leichenbegräbnis nicht gesehen. Der Verstorbene sei bei Hoch und Niedrig, Juden und Christen sehr angesehen gewesen, schrieb eine israelitische Zeitschrift. Sein Grab und auch das seiner Frau, befinden sich auf dem jüdischen Friedhof in Stadtlengsfeld. |

Grab des Landrabbiners Dr. Moses Salzer |

|

| Ihm folgte Dr. Joseph Wiesen 1898 in das Amt. 1911 genehmigte das Großherzogtum dem Umzug von Stadtlengsfeld nach Eisenach unter folgenden Bedingungen: „Wir wollen Ihnen gestatten, vom 1. Aprill 1911 ab auf die Dauer von drei Jahren Ihren Wohsitz nach Eisenach zu verlegen. Dabei bedingen wir, dass Sie Ihrer Zusage entsprechend nach Ablauf dieses Zeitraumes ohne weiteres nach Stadtlengsfeld zurückkehren werden. Als öffentlicher Sitz des Landrabbinates ist nach wie vor Stadtlengsfeld zu betrachten.“ Doch Dr. Wiesen hielt diese Zusage nicht ein. Er gründete in Eisenach am Schlossberg 10 ein Erziehungsheim für schwachbefähigte, nervöse, schwererziehbare Kinder. 1918 wurde Dr. Wiesen pensioniert. 1942 erfolgte seine Deportation in das Getto Therisienstadt, wo er noch im gleichen Jahr starb. |

Landrabbiner Dr. Josef Wiesen |

Wohnhaus von Dr. Josef Wiesen in Eisenach, Schlossberg 10 |

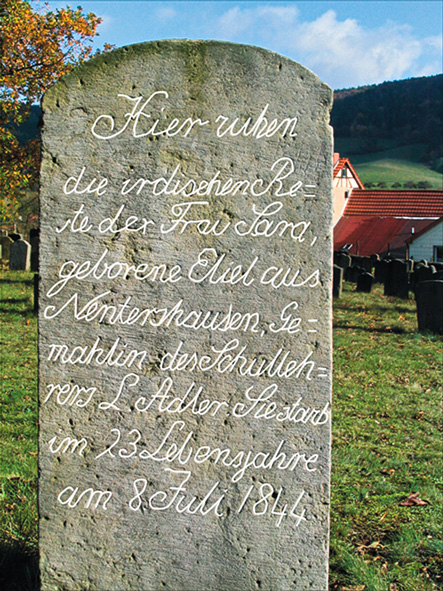

| Stadtlengsfeld verdankt der jüdischen Gemeinde herausragende Persönlichkeiten. Sie machten die kleine Stadt auch weit über die Ländergrenzen hinaus bekannt. Hier ist wohl zunächst Dankmar Adler zu nennen, der 1844 in Stadtlengsfeld geboren wurde. Seine Mutter Sara aber starb schon drei Tage nach Dankmars Geburt. Sein Vater Liebmann unterrichtete an der jüdischen Schule und ab 1850 an der vereinigten Bürgerschule. 1854 bestieg er mit seiner zweiten Frau und den Kindern ein Schiff zur Auswanderung nach Amerika. Dankmar wurde dort ein weltbekannter Architekt, der mit der von ihm entwickelten Stahlskelettbauweise den Bau von „Wolkenkratzern“ erst möglich machte. |

Rückseite des Grabmales von Sara Adler auf dem jüdischen Friedhof in Stadtlengsfeld |

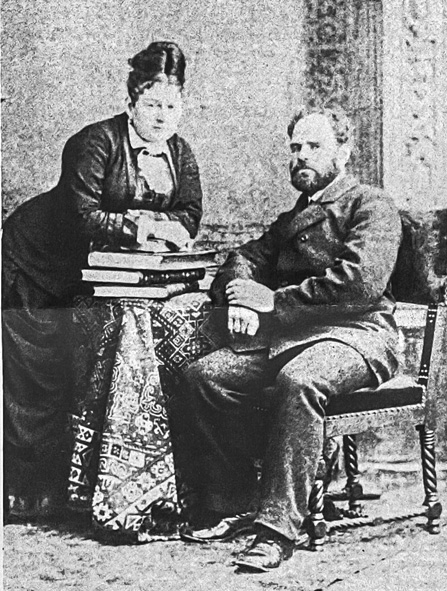

Dankmar Adler mit seiner zweiten Frau Dila 1880 |

| Ein zu Lebzeiten weit über die Stadt Lengsfeld hinaus bekannter Arzt war Dr. Samuel Heß. Er erblickte 1784 in Stadtlengsfeld das Licht der Welt. Als er erst 50 Jahre alt starb, trug er den Titel eines Großherzoglichen Amtsphysikus und eines Landgräflichen Philippsthalischen Hofrathes. 1813 betrieb er in Stadtlengsfeld eine bedeutende Arztpraxis. Die Großherzogliche Regierung beauftragte ihn mit der Entwicklung des Hebammenwesens im Eisenacher Oberland, um der hohen Müttersterblichkeit nach Geburten Einhalt zu gebieten. Es wird berichtet, dass er seine ärztlichen Pflichten auch in den „Wohnstätten der Armuth“ und in den „Hütten des Elends und der Dürftigkeit“ erfüllte. |

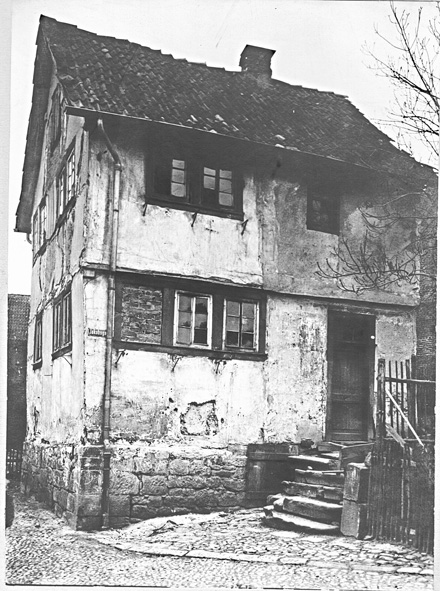

Ehemaliges Wohnhaus des Dr. Samuel Heß in der Jacobsgasse (abgerissen) |

|

| Der erste jüdische Landtagsabgeordnet im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach kam aus Stadtlengsfeld. Das geschah 1867. Er hieß Sandel (Samuel Löb) Rosenblatt. Hier in der Stadt Lengsfeld wurde er am 1817 geboren. Er starb 1895. Seine Grabstelle auf dem jüdischen Friedhof blieb bis heute erhalten. Den Titel eines Kommerzienrates erhielt Rosenblatt durch die Stiftung erheblicher Mittel für das Gemeinwohl. Er betätigte sich in der Stadt als Kaufmann, Materialhändler und Tuchfabrikant. Diese Fabrik hatte sich auf die Herstellung von Hosenstoffen spezialisiert. Diese Tuchfabrik befand sich in der Dermbacher Straße. Von 1850 bis 1891 war Sandel Rosenblatt Mitglied des städischen Gemeinderates. Hier trat er leidenschaftlich für die Vereinigung der christlichen und jüdischen Schulen zu einer vereinigten Bürgerschule ein. Als eine Ursache für die große Armut in beiden Gemeinden nannte er die ungenügende Bildung der Kinder. Nur wenn die Kinder vereinigt werden, wenn sie sich einander annähern, kann die konfessionelle Scheidewand, welche aber nur eine Scheidewand der Vorurteile ist schwinden. Bisher kannten sich die Erwachsenen nicht und deshalb wurden sie sich fremd. Sie hatten sich als Kinder nicht kennengelernt. Eine Schulvereinigung würde diese Vorurteile verblassen lassen. Das waren prophetische Worte. |

|

|

| Im hohen Maße geachtet und geehrt wurde in allen Teilen der Stadtbevölkerung Jacob Huhn (geb. 1827 in Stadtlengsfeld). Sein Tod 1910 löste weit über die Grenzen der Stadt Betroffenheit und Anteilnahme aus. Die „Rhönzeitung schrieb: „Einer der ältesten und geachteste Einwohner hiesiger Stadt, der Kaufmann Herr Jacob Huhn, ist gestern früh im 83. Lebensjahre verstorben. Der Heimgegangene, welcher alle Zeit reges Interesse für das Wohl und Wehe seiner Heimatstadt bekundete, gehörte u. a. über 50 Jahre dem Gemeinderat an, auch verwaltete er bis in die letzten Jahre das Amt des Kultusvorstehers der israelitischen Gemeinde.“ |

Ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus Jacob Huhn in der Amtsstraße (Bildmitte) |

|

| Eine jüdische Schule wird 1799 genannt. Damals kaufte die Judenschaft in unmittelbarer Nähe der Synagoge ein Wohnhaus, welches abgerissen wurde. Auf diesem Grundstück errichteten sie die jüdische Schule. Ganz gewiss wurden auch schon davor die jüdischen Kinder von jüdischen Lehrern unterrichtet. Dieser Unterricht fand wahrscheinlich in Räumen der Synagoge statt. Die Einweihung der neuen jüdischen Schule geschah 1840. An diesem Ereignis nahm die ganze Stadt Anteil. Christliche und jüdische Einwohner fanden zusammen, um das neue Schulhaus seiner Bestimmung zu übergeben. Die großherzogliche Landesregierung selbst hatte finanzielle Mittel zum Bau und zur Ausstattung gegeben. An der jüdischen Schule unterrichteten unter anderem Liebmann Adler, Hirsch Hecht, Hirsch Löwenstein, Julius Löwenstein, Jacob Salzer. 1841 warb der Landrabbiner Dr. Mendel Hess in der Zeitschrift „Der Israelit“ für die Bildung eines Instituts in der Stadt Lengsfeld: „Mit dem 1. Mai 1841 wird der Unterzeichnete ein Institut eröffnen, das die höhere Bildung des künftigen Kaufmannes, des Künstlers und überhaupt aller derer, welche dereinst in einen solchen Beruf, der keine eigentlichen Universitätsstudien erfordert, treten wollen, zum Zwecke hat. Die Unterrichtsgegenstände werden daher sein: Religion und Erklärung der Bibel, die neueren Sprachen, kaufmännische Buchhandlung, Arithmetik, Geometrie, Statistik, Naturwissenschaften, Technologie, Zeichnen und Musik, sowie für diejenigen, welche sich dem Universitätsstudium widmen wollen, griechische und lateinische Sprache, so weit, dass sie später in die ersten Klassen eines Gymnasiums eintreten können. Die auswärtigen Zöglinge erhalten zugleich Kost, Logis und Wäsche, und zahlen hierfür, wie für den sämtlichen Unterricht, (mit Ausnahme der Musik) im Ganzen nur 200 Reichstaler preuß. Cour. jährlich, in vierteljährigen Raten. Ihrer Erziehung, wie ihrer Bildung, wird die möglichste Sorgfalt gewidmet werden, und um diesen Zweck vollständig zu erreichen, und die Zöglinge schon nach wenigen Jahren für ihren künftigen Beruf zu befähigen, werden einige tüchtige und erprobte Lehrer der Anstalt vorstehen, während diese selbst nur auf eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Schülern beschränkt bleiben soll. Das Haus (ein früheres adeliges Schloss), in welchem der Unterzeichnete wohnt, bietet die nötigen Räumlichkeiten auf das Bequemste und Anständigste dar, und die erforderlichen literarischen Hilfsmittel können jederzeit billig und prompt von den benachbarten Städten Eisenach und Meiningen bezogen werden. Alle diejenigen Eltern, welche ihre Kinder dieser Anstalt anvertrauen wollen, werden daher ersucht, die desfallsigen Anmeldungen (auf welche die näheren Bedingungen noch mitgeteilt werden) baldmöglichst und spätestens vor dem ersten März 1841 zu bewirken, da sie später nicht auf die Annahme derselben rechnen können. Stadt-Lengsfeld (im Großherzogtum Weimar). Dr. M. Heß. Großherzlicher Weimarscher Land-Rabbiner“. 1850 schrieb die Stadt Lengsfeld ein Stück Schulgeschichte. Die christliche und jüdische Schule wurden zu einer gemeinsamen Schule zusammengelegt. Jeweils drei christliche und drei jüdische Lehrer unterrichteten nun christliche und jüdische Kinder in einer Klasse gemeinsam (mit Ausnahme des Religionsunterrichtes). Das war in den damaligen deutschen Ländern und Fürstentümern ein einmaliger und beispielgebender Vorgang. Zunächst unterrichteten an der vereinigten Schule die jüdischen Lehrer Hirsch Löwenheim (1868), Liebmann Adler (bis 1854) und Julius Löwenheim (bis 1874), später Hirsch Hecht (bis 1874), Isaac Baumgart (bis 1903), Sandel Fuchs (bis 1881) und Willy Katz (bis 1926). |

Ehemalige jüdische Schule in der Schulgasse |

|

|

Der große Aderlass der jüdischen Gemeinde begann mit der Abwanderung vor allem nach Amerika (USA) im Jahre 1853. Und er dauerte bis 1868. In diesem Zeitraum verließen etwa 30 Juden als Einzelpersonen und als ganze Familien Stadtlengsfeld und suchten vor allem in den USA eine neue Existenz. Die Gesamtzahl der bisher ermittelten ab- und ausgewanderten jüdischen Einwohner von 1800 bis 1939 beläuft sich auf 99 Personen. Dies sind aber in den meisten Fällen die Namen der Familienoberhäupter. Kinder und Frauen werden hier kaum erwähnt, sodass sich die Gesamtzahl der Ab- und Ausgewanderten sehr beträchtlich erhöhen dürfte. |

||

|

Jüdische Händler boten Produkte für den landwirtschaftlichen Bedarf, für das Handwerk, für Wohnungseinrichtungen oder für Versicherungsleistungen an. Sie hatten unter der christlichen Bevölkerung einen festen Kundenstamm, die jüdische Händler als ehrliche Geschäftspartner schätzten. Dafür gibt es mündliche Erinnerungen älterer Einwohner. Die jüdischen Händler hatten zudem weitreichende Handelsverbindungen. Dadurch konnten sie Dinge besorgen, die in unserer Region nur schwer zu beschaffen waren. Sie übernahmen selbst geringe Handelsgeschäfte, auch wenn sie nur kleine Gewinne abwarfen. Geschätzt wurde, dass man mit ihnen über Preise handeln konnte. Auch Ratenzahlungen waren möglich. Entgegen des immer wieder genährten Klischees, sie seine „Halsabschneider“, gaben sie Kredite mit niedrigen Zinsen. Ihre Waren zeichneten sich durch eine gute Qualität bei erschwinglichen Preisen aus. |

||

|

das Textilhaus Adolf Freudenberg in der Marktstraße 13 |

|

|

|

das Textilhaus Peter Wildmann in der Marktstraße 21 (wurde abgerissen) |

|

|

|

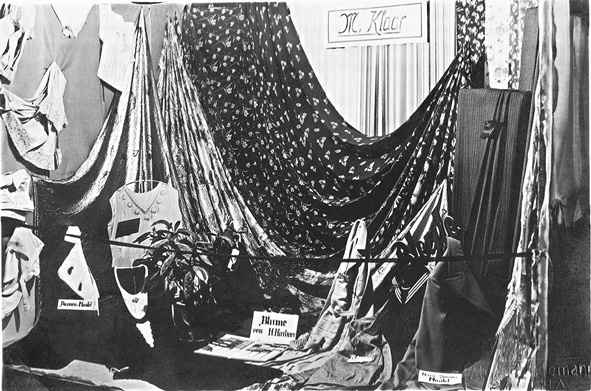

das Textilhaus Siegmund Klaar in der Amtsstraße 4 |

|

|

|

die Fleischerei Hermann Freimark in der Burgstraße 1 (abgerissen) |

|

|

|

die Möbelhandlung Simon Rothschild in der Ratsgasse 15 |

|

|

|

die Eisenwarenhandlung Ludwig Huhn in der Amtsstraße 5 |

|

|

|

In den Märzwahlen 1933 erhielt in Stadtlengsfeld die NSDAP die meisten Stimmen. Nach ihrer Machtergreifung ließen die Nationalsozialisten auch in Stadtlengsfeld keine Zweifel aufkommen, wie sie mit den jüdischen Einwohnern in Zukunft umzugehen gedenken. Der Höhepunkt der Judenverfolgung geschah in Stadtlengsfeld in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 in der Reichspogromnacht. Eine Augenzeugin erinnert sich: „In Stadtlengsfeld begann die Zerstörung der Synagoge am Abend des 10. November 1938. Nachdem der Befehl zur Zerstörung erteilt worden war, schlugen die dafür vorgesehenen Männer die Fenster ein. Durch Eintreten der Türen wurde sich gewaltsam Zutritt zum Inneren der Synagoge verschafft. Es dauerte auch nicht lange, da bot sich dem Beschauer ein grausiges Bild. Die Gebetbücher flogen auf die Straße. Es folgten zerbrochene Stühle und sonstige Einrichtungsgegenstände. Alles, was sich nicht zerschlagen ließ, fiel der Vernichtung anheim. Nachdem das Zerstörungswerk vollendet war, wurden die Eingänge mit Brettern vernagelt.“

|

||